國民黨黨員總數有45萬人,他們將在10月18日投票選出新一任主席。圖為該黨支持者參與集會。

李澄欣

BBC中文記者

文海欣

BBC中文特約記者

2025年9月18日凌晨12時06分最近更新: 31 分鐘前

國民黨主席改選進入倒數階段,9月15至19日參選人陸續領表登記,10月18日由全體黨員投票選出新一任主席。

自「大罷免」後,原被視為熱門人選的台中市長盧秀燕已明確拒絕接棒,黨內一度有九人表示有意角逐,創下歷年新高。

經整合後,目前確定參選的包括前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、立委羅智強、孫文學校總校長張亞中等人。

無論誰當選,下一任主席都將帶領國民黨迎戰明年的「九合一」地方選舉,並為2028年總統大選布局,同時面對兩岸路線調整與黨內財政困局等重大挑戰。BBC中文採訪多位學者,分析新主席將面臨的四大難題。

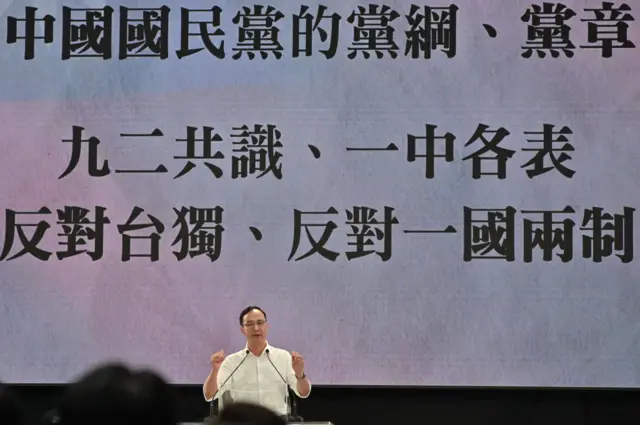

1. 「九二共識」路線

2023年7月23日,國民黨召開全國代表大會,黨主席朱立倫發表講話。

國民黨的兩岸政策一直是民進黨攻擊的主軸。在剛結束的「大罷免」潮,綠營以「罷免投同意,反共更有力」為口號,指責國民黨立委「毀憲亂政、親中投共、弱化國安」。

根據台灣陸委會最新民調,近八成民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國民黨內對於是否繼續堅持「九二共識」路線,各派系存在分歧。

「九二共識」是指1992年兩岸海基會與海協會達成的「一個中國」原則,強調「一個中國,各自表述」(一中各表)。台灣的「一中」是指中華民國,北京則是指中華人民共和國。 對國民黨而言,「九二共識」用以維繫兩岸溝通,但在台灣社會成為了「親中」象徵。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪向BBC中文分析,儘管國民黨是國會多數並在大罷免取得勝利,若想在2028年大選突破,必須處理國家認同與親中標籤等核心議題,以至如何處理與美國關係,「這些國策問題接下來會愈來愈發酵,是選舉會決勝的重中之重」。

但他指出,未來的黨主席若修正對中路線,「把這個國民黨非常重要的神主牌拿掉」,必然面對黨內保守派或者深藍的反彈,2020年江啟臣擔任黨主席被認為是調整「九二共識」路線的最大希望, 也就因為黨內保守派深藍勢力而無法完成。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示,國民黨內似乎還找不到比「中華民國」更大的公約數,但「中華民國」的含義,仍然在黨內有相當大的解釋空間,新主席將要建立共識,但如何取得現在還未明確。

國立台灣大學政治系教授左正東強調,許多選民在大罷免中反感民進黨以「反共」為名操作,「但這並不代表他們支持國民黨的兩岸路線,這是兩件事」,新一任黨主席必須提出能讓民眾信任的兩岸交流主張。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇對BBC中文說,反共已是台灣社會趨勢,也是國際趨勢,國民黨新主席應該對「中國共產黨」和「中國大陸」分開論述。

「與中國大陸社會的和平相處,以及文化、經濟交流,仍然是國民黨的強項,但對於中共政應該另外看待,以符合台灣社會和國際趨勢。這當然會面對黨內壓力,但也考驗新主席的魄力,需要以廣大民意說服黨內大老和黨員。」